Dans un contexte d’accélération des négociations commerciales entre l’Union européenne et ses divers partenaires commerciaux, quelle place le bien-être animal occupe-t-il ?

1. Contexte

La crise traversant le système de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis l’échec du cycle de négociations multilatérales dit « cycle de Doha » conduit certains de ses membres – l’OMC en compte 164 au total – à se tourner vers des traités bilatéraux ou multilatéraux indépendants de l’organisation pour entretenir et développer leurs échanges commerciaux. Le « cycle de Doha » est une ronde de négociations portant essentiellement sur l’agriculture ayant débuté en 2001 à Doha (Qatar). Celle-ci devait initialement durer trois ans et avait pour objectif d’améliorer l’accès aux marchés des pays développés pour les produits agricoles des pays en développement. Ce cycle a échoué en raison des divergences trop importantes existantes entre les membres concernant la libéralisation du commerce des produits agricoles.

Ainsi, de son côté, l’Union européenne n’a cessé, ces dernières années, de chercher à élargir le nombre de ses partenaires commerciaux par le biais de traités de libre-échange négociés en marge de l’OMC. Cette attitude est néanmoins controversée vis-à-vis de la place, souvent trop faible, que le bien-être animal et plus largement la protection de la biodiversité et de l’environnement peuvent occuper au sein de ces accords. Contrairement à plusieurs de ses partenaires commerciaux, l’Union européenne dispose de normes en matière de bien-être animal. Bien qu’elles demeurent minimales, leur existence devrait malgré tout conduire à une présence plus marquée de celles-ci au sein des accords commerciaux. Cependant, l’obligation de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) posée aux États membres de tenir compte des « exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » ne s’applique pas à la politique commerciale extérieure, et donc aux traités de libre-échange. Elle est circonscrite à la politique agricole, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace. Ainsi, les négociateurs demeurent libres de ne pas prendre en compte les questions du bien-être animal dans les traités et cela s’explique si on se place du point de vue de la libéralisation des échanges.

En effet, un accord de libre-échange, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, a pour vocation de faciliter les échanges commerciaux entre ses signataires en diminuant ou supprimant les entraves au commerce. Ces entraves couvrent, d’une part, les barrières tarifaires comme les droits de douane et d’autre part, les barrières non-tarifaires. Ce sont celles-ci qui nous intéressent tout particulièrement. Elles regroupent notamment les obstacles techniques au commerce et les normes sanitaires et phytosanitaires qui sont souvent facteur d’augmentation des coûts de production. En d’autres termes, les réglementations pouvant entraver les échanges – telles que des normes de bien-être animal – sont susceptibles d’être abaissées par le biais de ces accords.

La liste des partenaires commerciaux de l’Union européenne est assez longue : entre autres : États-Unis, Canada, Japon, Singapour, Vietnam, Mexique, Mercosur, Chili, Australie et Nouvelle-Zélande. Nous nous attacherons à étudier la place qu’occupe le bien-être animal au sein des négociations les plus avancées ou polémiques ainsi qu’au sein des accords conclus à l’issue de celles-ci.

2. Analyse

2.1. Le projet de traité de libre-échange avec les États-Unis (TAFTA)

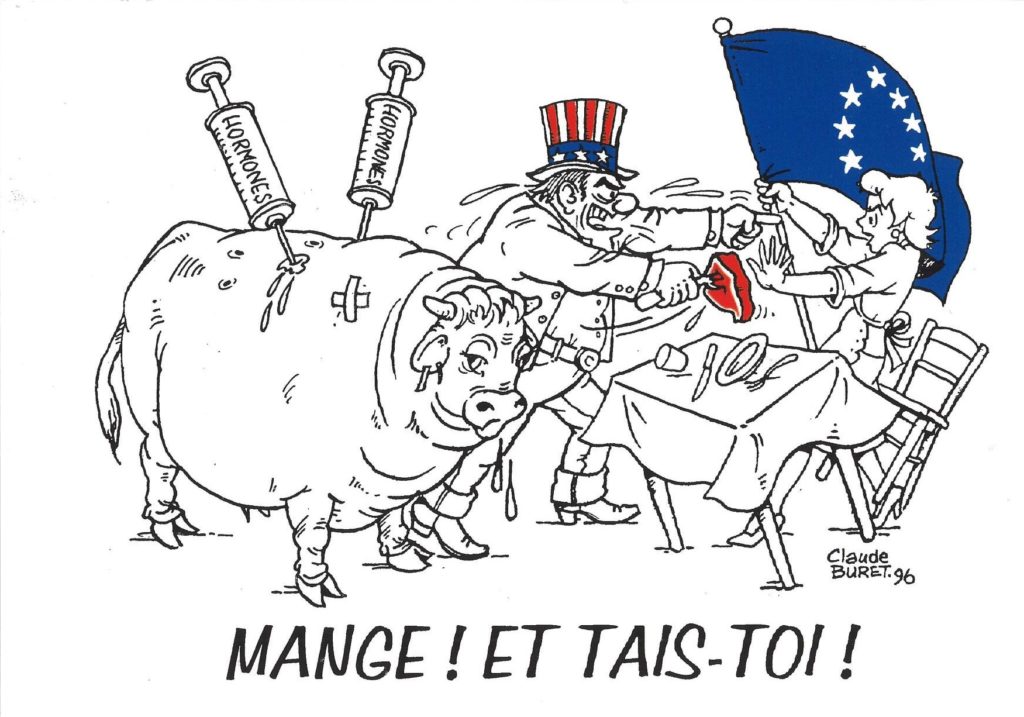

Les négociations du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) connu aussi sous l’acronyme TAFTA lancées officiellement en 2013 ont été perturbées par le retrait de Donald Trump de l’accord sur le climat de Paris. Bien que la France refuse de reprendre les négociations commerciales avec les États-Unis, les États membres de l’Union européenne ont donné en avril 2019, à la majorité qualifiée, leur accord pour relancer les discussions sur un futur accord ayant une portée cette fois plus limitée. L’agriculture ne serait à priori plus concernée, les deux Parties ayant des approches trop divergentes sur ce sujet (cf. article de Katherine Mercier « Négociations du Traité transatlantique : Barre à mine ou poignée de main ? », revue n° 83). L’accord se limiterait alors à « l’élimination des droits de douane sur les biens industriels et la pêche et à un rapprochement des normes et des réglementations ». Dans son article, Katherine Mercier abordait les différents risques engendrés par la conclusion du TAFTA : « une perte de bien-être pour les animaux élevés en Europe en cas de mise en place de règles communes, une perte de choix et d’information pour le consommateur éthique européen en cas d’importation de produits américains régis par des normes moins protectrices et un renforcement du poids des lobbies grâce au niveau système de règlement des différends ». Selon elle, « si un rapprochement des législations européennes et américaines est opéré, il est presque certain que ‘l’harmonisation’ se fera par le bas » du fait notamment de l’influence des groupes de pression américains dans les négociations.

Bien que le domaine de l’agriculture soit pour le moment exclu des négociations, ce n’est pas le cas de l’aquaculture ; le bien-être animal des poissons demeure donc toujours en jeu. De plus, ce projet pourrait contribuer à une augmentation du volume d’importation de viande bovine américaine, les États-Unis bénéficiant déjà d’un accès limité au marché européen. En parallèle, la ratification récente du CETA par la France, le traité de libre-échange établi entre le Canada et l’Union européenne, n’apaise pas les craintes de la filière agricole et des consommateurs.

2.2. Le traité de libre-échange avec le Canada (CETA)

Le CETA, entré en vigueur partiellement et provisoirement depuis le 21 septembre 2017, doit encore être ratifié par les États membres de l’UE. Concernant la France, le 7 juin 2019, à l’issue d’un entretien avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français a déclaré souhaiter que l’Assemblée nationale examine et adopte l’accord en première lecture cet été, ce qu’elle a fait le 23 juillet dernier. Cette décision résulte d’un bilan, selon lui, « positif », de la mise en œuvre provisoire du CETA depuis la date de son adoption. Il affirme que « grâce aux mesures adoptées par le gouvernement depuis deux ans, nous pouvons garantir qu’une application définitive du CETA peut se faire en totale cohérence avec les exigences nationales en matière de santé et d’environnement. »

Le bilan « positif » dressé par Emmanuel Macron semble justifié par la suppression de la quasi-totalité des droits de douane sur les marchandises entre les deux pays, l’amélioration de l’accès des entreprises européennes aux services (juridiques, de comptabilité, de transport, de télécommunications), une facilitation de la circulation des personnes et de la reconnaissance des qualifications professionnelles et la protection de 143 indications géographiques européennes (8).

Pour autant, le CETA vise également l’abaissement des barrières non-tarifaires, à savoir les normes alimentaires et les pratiques agroalimentaires. Or, les trade leaks dévoilées par l’ONG Greenpeace en 2017 révèlent des standards canadiens de sécurité alimentaire moins élevés qu’au sein de l’Union européenne. L’utilisation d’intrants chimiques et d’OGM est par exemple encore pratiquée au Canada. L’usage d’antibiotiques pour stimuler la croissance des animaux interdit dans l’Union européenne depuis 2006 par le règlement européen n° 1831/2003 est également pratiqué dans certaines provinces. Des changements récents sont néanmoins à souligner comme la nécessité depuis le 1er décembre 2018 pour les agriculteurs canadiens d’obtenir une ordonnance vétérinaire pour se procurer des antibiotiques – cette mesure existait déjà au Québec.

Bien que l’Europe ait refusé l’importation de produits contenant des OGM, des hormones, du chlore ou de la ractopamine et que l’accord prévoit de créer au Canada une filière bovine spécifique garantie sans hormone destinée à l’exportation vers l’UE ainsi qu’une filière porcine sans traitement à la ractopamine, un rapport d’expert rendu le 8 septembre 2017 remis au gouvernement sur l’impact du CETA sur l’environnement, le climat et la santé émet quelques inquiétudes.

Le rapport énonce notamment que l’accord est « muet sur les questions du bien-être animal et de l’alimentation animale ». Sur ce point, l’accord n’est pas totalement muet mais très incomplet. Il contient en effet une disposition sur le bien-être animal figurant au sein du chapitre vingt et un dans la partie « Activités de coopération en matière de réglementation ». Précédé de l’énumération de dix-neuf activités de coopération, le bien-être animal apparaît en dernier avec la possibilité de « procéder à des échanges d’informations, d’expertise et d’expériences dans le domaine du bien-être des animaux dans le but de promouvoir la collaboration entre les Parties à cet égard ». Bien que symboliquement importante, cette disposition reste néanmoins sommaire et lacunaire – d’autant que le rapport souligne qu’il n’existe pas, au Canada, de texte spécifique relatif au bien-être animal ; « les règles applicables sont celles qui figurent dans la loi fédérale sur la santé des animaux et la loi fédérale sur l’inspection des viandes, beaucoup moins exigeantes que les règles européennes ». La loi pénale fédérale a été modifiée tout récemment sans que le champ d’application des infractions n’ait été étendu aux animaux d’élevage. Notons que les principales différences entre les réglementations européennes et canadiennes portent sur « l’élevage (conditions relatives aux bâtiments et à la densité d’animaux), le transport (conditions d’aménagement des véhicules et durées de transport entre les pauses), et l’abattage (cadences) ». (1)

Pour essayer d’endiguer les risques découlant de la conclusion de ce traité, le rapport préconise l’instauration « d’un étiquetage explicite informant sur les modes de production des produits d’origine animale (utilisation d’antibiotiques et activateurs de croissance, bien-être animal, environnement, caractère transgénique) », le « renforcement des contrôles et des analyses sur les viandes canadiennes à leur arrivée dans les postes d’inspection frontaliers européens », la « réalisation dans les meilleurs délais d’une mission de l’OAV au Canada pour s’assurer de l’efficacité des programmes de certification ‘sans hormones’ et ‘sans ractopamine’. » De telles mesures s’imposent non seulement compte tenu des pratiques agroalimentaires canadiennes mais aussi en ce que le Canada, en tant que signataire de l’ALENA, est une porte ouverte aux denrées américaines.

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a, comme l’affirme un rapport de Greenpeace, « rendu les frontières entre les États-Unis et le Canada poreuses, en particulier pour le commerce de viande et d’animaux vivants ». Le Canada comme l’Union européenne soumettent à approbation officielle la mise sur le marché de denrées alimentaires à base d’animaux clonés. Toutefois, le manque d’étiquetage obligatoire sur les animaux clonés ou produits dérivés de clones aux États-Unis combiné avec la vente fréquente de bétail et de cochons vivants et d’autres produits animaliers entre les États-Unis et le Canada rendent la présence de viande issue d’animaux clonés assez probable sur le territoire canadien. Le clonage animal est souvent créateur, rappelons-le, de malformations susceptibles d’augmenter la souffrance des animaux.

Au-delà des divergences réglementaires entre le Canada et l’Union européenne, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États concernant l’interprétation et l’application de l’accord a été très débattu. La Cour de justice de l’Union européenne l’a estimé compatible au droit de l’UE dans son avis 1/17 en date du 30 avril 2019. Ce système, bien qu’ayant été largement transformé pour répondre aux craintes suscitées par son existence au sein de l’accord, demeure problématique. Par exemple, la menace de poursuites pour violation des « attentes légitimes » des investisseurs crée une pression importante lors de l’élaboration des lois en faveur de la santé ou de l’environnement.

Aussi, la coopération réglementaire entre les deux Parties visée par le CETA inquiète les ONG craignant qu’une telle initiative aboutisse à une révision à la baisse des normes européennes. Alors que le gouvernement français annonçait il y a quelques mois que l’écologie serait « au cœur » de l’« acte II du Quinquennat », la ratification du CETA soulève certaines préoccupations quant à la portée de cette promesse.

Au contraire, le 23 août dernier, le président français a annoncé le retrait de son soutien au traité de libre-échange avec le Mercosur en raison de l’inaction du président brésilien en matière de climat et de biodiversité.

2.3. Le traité de libre-échange avec le Mercosur

Le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur a été conclu le 28 juin 2019. Selon Le Monde, « c’est le plus important du genre jamais négocié par l’UE : il devrait créer un marché intégré de 780 millions de citoyens-consommateurs, sud-américains comme européens. » Le bloc du Mercosur (Marché commun du sud), créé en 1991, regroupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Certains pays y sont également associés comme le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou. L’objectif visé par l’accord est de faciliter l’exportation de produits agricoles provenant des pays du Mercosur vers l’Union européenne en l’échange notamment d’importations de voitures, produits pharmaceutiques, laitiers et vins européens.

Le 17 juin 2019, une lettre ouverte avait pourtant été publiée par plus de 340 organisations de la société civile dont France Nature Environnement, Greenpeace et Les Amis de la Terre pour demander à l’Union européenne de cesser les négociations [commencées en 1999] visant à la conclusion d’un accord de libre-échange avec le Mercosur à moins d’obtenir des garanties sur la politique sociale et environnementale du Brésil. Un communiqué de presse du syndicat agricole FNSEA en date du 22 mai 2019 avait également évoqué les inquiétudes de la filière agricole européenne soucieuse de vouloir protéger son secteur face au risque sanitaire encouru et à une concurrence jugée déloyale.

En effet,les producteurs européens redoutent l’importation de denrées de qualité moindre nourries à base d’OGM et de soja transgénique. Leurs craintes sont accentuées par les différents scandales dont le Brésil a fait l’objet en particulier celui de la volaille avariée. Ayant éclaté en mars 2017, il avait donné lieu à l’opération « Carne Fraca » (du portugais : viande de mauvaise qualité) menée par la police fédérale brésilienne aboutissant au licenciement d’agents de services sanitaires corrompus et à l’interdiction d’exporter aux États-Unis. Rappelons que la société brésilienne JBS, au cœur du scandale, est la première productrice de viande bovine au monde et que l’Union européenne est, selon une campagne de Greenpeace du 21 juin 2019, « le deuxième importateur mondial de soja brésilien et l’un des principaux importateurs de viande bovine et d’autres produits agricoles enprovenance du Brésil ». Selon Eurogroup for animals, un collectif d’ONG européennes cherchant à améliorer la condition animale (dont la LFDA est membre), le Mercosur serait la première source d’importation de viande de l’Union européenne représentant ainsi 55 millions de bovins et 6,6 milliards de poulets transportés et tués pour produire de la viande chaque année. Le scandale de la viande avariée avait entraîné la mise en œuvre de restrictions au commerce en 2018. Malgré cela, les importations venant d’Amérique Latine représentaient toujours à cette date 43 % des importations de viande dans l’Union européenne – ce qui correspond à 358,972 tonnes.

La conclusion d’un accord avec le Mercosur doit nécessairement s’accompagner d’un renforcement des moyens de contrôle afin d’endiguer les risques sanitaires. Il est néanmoins à relever qu’en dépit de l’absence de normes de bien-être pour les animaux d’élevage au Brésil, en pratique, les volailles brésiliennes de la filière standard bénéficient souvent de meilleures conditions d’élevage que celles de la filière standard européenne (élevage en plein air, etc.).

Cet accord est, de manière générale, très critiqué au regard de la politique du président brésilien Jair Bolsonaro depuis son investiture en janvier 2019 relative à l’exploitation de la forêt amazonienne pour les besoins de l’agrobusiness. Dans une tribune du Monde, quatorze représentants de peuples indigènes, membres de l’Alliance des gardiens de Mère Nature, créée en 2015 à l’initiative du chef du peuple Kayapo en Amazonie brésilienne, Raoni, dénoncent la dangerosité de cette politique pour leur vie mais également pour celle de l’écosystème. « Nous représentons 370 millions de personnes dans le monde, répartis sur 22 % de la planète et couvrant 80 % de la biodiversité mondiale. » Ils dénoncent notamment un « écocide » avec l’utilisation de 86 nouveaux pesticides [239 pesticides auraient été homologués en six mois selon Le Monde dont 31% d’entre eux sont interdits dans l’Union européenne selon Greenpeace (2)], « une augmentation significative de la déforestation » et la « livraison par décret de terres indigènes à l’industrie minière qui ne laisse que mort et destruction sur son passage. »

Dans la tribune, l’Alliance souligne l’importance de prendre des mesures effectives pour ne pas aggraver la destruction de l’environnement : « parce que l’Union européenne [offre] un immense marché pour les exportations agricoles brésiliennes, nous appelons celle-ci à mettre en place une traçabilité irréprochable garantissant que les produits vendus dans ses pays membres ne détruisent pas les forêts de la planète, ne justifient pas l’accaparement des terres et ne violent ni les droits des peuples indigènes ni les droits de l’homme et les droits de la Terre Mère. » Plus largement, l’Alliance appelle« les citoyens européens à une exigence sans faille sur leur consommation et à une opposition de principe à un accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur qui ne ferait qu’aggraver encore davantage la situation des peuples indigènes et des défenseurs de l’environnement. »

Eurogroup for animals dénonce également l’absence de mécanisme dans l’accord pour s’assurer que la viande importée dans l’Union européenne ne soit pas liée à la destruction de notre planète ainsi que la faiblesse des dispositions régissant le bien-être animal. L’organisation reproche à la Commission européenne, entre autres, « d’envoyer le mauvais signal » [en reprenant les termes du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, se félicitant d’envoyer « un signal fort » dans un contexte de tensions commerciales sino-américaines] en proposant de libéraliser dans les quatre ans à venir les importations de viande de cheval. Les droits de douane étaient déjà bas sur ces produits donc la libéralisation n’aura pas un impact énorme sur le volume des échanges mais cela contribue à soutenir l’industrie de la viande chevaline en Uruguay et en Argentine.

En tout état de cause, les produits issus de la déforestation importés chaque année en Europe, le soja et le bœuf brésiliens par exemple, continuent de circuler, avec ou sans accord. C’est pourquoi certains réclament des « sanctions commerciales » visant à endiguer ce phénomène de « déforestation importée ». Les négociations avec le voisin du Mercosur suscitent elles aussi des préoccupations environnementales.

2.4. Les négociations actuelles avec le Mexique

Des négociations commerciales sont en cours avec le Mexique « en vue de la modernisation de l’accord global entre l’UE et le Mexique » signé en 1997. Selon un communiqué de presse de la Commission européenne en date du 21 avril 2018, les exportations agricoles de l’UE figurent parmi les principaux éléments de l’accord, le précédent ne couvrant pas l’agriculture. Selon le site de l’ambassade de France à Mexico, l’accord permettrait non seulement « la facilitation de l’accès au marché mexicain pour des produits européens » mais aussi la facilitation de « l’accès aux marchés européens pour des produits mexicains » tels que « les jus de fruits, le thon, le miel, les fruits et légumes, la viande bovine dans une certaine mesure et sous réserve de la conformité des produits aux normes européennes ».

À cet égard, Katherine Mercier faisait mention de l’usage de la ractopamine sur les animaux d’élevage au Mexique, usage interdit en Europe pour la viande produite au sein de l’UE mais aussi pour celle importée de pays tiers. Il s’agit d’un médicament vétérinaire utilisé « afin de promouvoir la prise de muscle et la réduction des tissus adipeux chez certains animaux d’élevage. Le produit est ingéré par les animaux pendant une période précédant leur abattage, allant de 7 à 42 jours en fonction de la race ». Le Mexique ne serait pas le seul État à tolérer son utilisation : les États-Unis, le Brésil mais aussi le Canada l’approuvent dans une certaine mesure.

Ces divergences normatives significatives et, selon la formule de Katherine Mercier, ces « freins idéologiques » posent problème. Conclure des accords économiquement très profitables ne peut se faire sans une certaine responsabilité. Par exemple, il serait souhaitable que la facilitation de l’accès au marché de pays aux normes moins rigoureuses s’accompagne d’une coopération plus poussée en la matière. En passant par l’ajout d’une condition apportée aux préférences commerciales, telle que la mise en place de meilleurs tarifs en échange du respect de normes de bien-être animal plus élevées, la conclusion de tels accords pourrait contribuer à lutter contre des modes de production antagonistes avec la protection animale.

Ces constatations s’appliquent également aux accords conclus avec le Japon, Singapour et le Vietnam.

2.5. Le traité de libre-échange avec le Japon (JEFTA)

L’accord de libre-échange entre le Japon et l’Union européenne signé le 17 juillet 2018 est entré en vigueur le 1er février 2019. Il s’agit d’un accord symbolique et politique « dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine ». Alors que certaines pratiques japonaises demeurent très controversées en matière de protection animale, telle que la pratique de la chasse à la baleine, l’Union européenne n’a pas saisi l’occasion d’obtenir la cessation de cette activité en échange de la progression de l’accord.

La reprise de la chasse commerciale (bien qu’elle n’ait jamais cessé selon les propos de Lamya Essemlali, présidente de l’ONG Sea SHepherd France) a été annoncée pour le 1er juillet 2019 selon The Japan Times. Le Japon avait en effet annoncé son retrait de la Commission baleinière internationale en 2018. L’ONG Sea Shepherd a accueilli positivement cette décision car la chasse commerciale ne s’effectuera plus dans le sanctuaire antarctique comme elle a pu l’être sous couvert de recherches scientifiques lorsque le Japon était encore membre de la Commission. Désormais limitée aux eaux territoriales japonaises et à sa zone économique exclusive, la chasse « n’aura plus l’ampleur industrielle qu’elle avait prise. » De plus, le Japon était souvent à l’origine de blocages de projets de sanctuaires au sein de la Commission donc son retrait est bénéfique pour la protection des cétacés, bien que cela pose aussi des questions de financements.

En tout état de cause, Lamya Essemlali l’affirme : « Il n’y a plus rien aujourd’hui qui peut justifier qu’on tue des baleines. Il y a des alternatives beaucoup plus écologiques et beaucoup plus économiques à tous les usages qu’on peut en faire […] La tradition, c’est ce qu’on a l’habitude de faire depuis longtemps. Ce n’est pas pour autant que c’est éthique, louable ou justifié […] cette activité n’est absolument pas rentable. Au Japon elle est complètement sous perfusion de subventions du gouvernement […] Économiquement parlant, ça n’a plus aucun sens. Écologiquement et éthiquement, n’en parlons même pas. »

La presse japonaise fait part également de ses doutes quant à l’avenir de cette activité, la viande de baleine n’étant plus autant consommée qu’elle n’a pu l’être. Notons que l’Union européenne a banni l’importation de la viande de cétacés. Néanmoins, il est regrettable, encore une fois, au regard de l’engagement affiché de l’UE pour « assurer la conservation et la protection des baleines » que ce sujet n’ait pas suffisamment pesé dans la balance lors des négociations. En 2016, le Parlement européen avait pourtant appelé à abandonner cette pratique dans une résolution et a réitéré sa demande en 2018. Les consommateurs européens sont néanmoins à l’abri de l’importation de produits dérivés de la baleine. Sur son site, la Commission européenne rappelle que « l’UE fait strictement respecter l’interdiction du commerce des produits dérivés de la baleine établie par la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction («CITES»). L’accord de partenariat économique UE-Japon ne modifiera pas cette position ».

Les problématiques liées à la surpêche au Japon soulèvent également des préoccupations. En effet, les stocks de thon rouge du Pacifique sont en baisse croissante depuis plusieurs années, cette espèce figurant dans la catégorie « vulnérable » de la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Or, dans la partie de l’accord consacrée au commerce et au développement durable, l’article portant sur l’utilisation durable des ressources de la pêche reste assez vague. Il prévoit notamment une « reconnaissance des Parties de l’importance et du rôle du commerce et des investissements d’assurer la conservation et l’utilisation durable des ressources de la pêche, de protéger l’écosystème marin ainsi que de promouvoir une aquaculture responsable ». De son côté, l’Agence japonaise des pêches avait annoncé en 2015 la mise en place d’un dispositif pour réduire de moitié la capture de poissons de moins de 30 kg. Cette initiative a été jugée insuffisante par certains scientifiques. De plus, les quotas sont souvent dépassés.

Enfin, l’accord a été très critiqué en raison de son manque de transparence. L’organisation Greenpeace a rendu public certains extraits des négociations. Parmi eux figure l’extrait portant sur le bien-être animal prévoyant une « coopération entre les Parties à ce sujet en particulier sur les animaux de ferme en vue d’améliorer la compréhension des réglementations respectives de chaque Partie ». L’article prévoit également la mise en place éventuelle « d’un programme de travail des catégories d’animaux à traiter en priorité et d’un groupe de travail permettant l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences dans le domaine du bien-être animal et d’explorer la possibilité de promouvoir davantage de coopération ». Les termes vagues de cet accord témoignent – à nouveau – des faibles efforts entrepris en matière de bien-être animal dans la rédaction des traités commerciaux récents.

2.6. L’accord de libre-échange avec Singapour

Le Parlement européen a approuvé les accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et Singapour. Dans sa résolution non législative du 13 février 2019, celui-ci « encourage les parties à faire pleinement usage des dispositions sur la coopération en matière de bien-être animal et à créer, dès que possible après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange, un groupe de travail commun pour adopter un plan d’action sur les secteurs correspondants, comme le bien-être des poissons d’aquaculture ». Selon un communiqué de presse du Parlement européen, « Singapour mettra en œuvre l’accord de Paris sur le changement climatique et la gestion durable des forêts et de la pêche. »

Ces énoncés sont prometteurs mais si l’on s’en tient aux termes même de l’accord de libre-échange publié sur le site de la Commission européenne, force est de constater que les mesures mises en œuvre pour le bien-être animal ne sont pas suffisamment contraignantes. En l’espèce, l’accord prévoit que le Comité en charge des mesures sanitaires et phytosanitaires établi par le traité « échangera des informations, expertises et expériences dans le domaine du bien-être animal afin de promouvoir une collaboration sur le bien-être animal entre les Parties. »

Une collaboration et des échanges entre l’UE et ses partenaires commerciaux sont, certes, essentiels mais demeurent insuffisants. Il reste à espérer que les dispositions de ce type soient le premier pas vers la mise en œuvre effective de mécanismes plus contraignants et sans doute à terme plus efficaces pour l’amélioration du bien-être animal. À cet égard, l’accord conclu avec le Vietnam laisse une petite place à l’optimisme.

2.7. L’accord de libre-échange avec le Vietnam

Petit dernier de la course aux accords commerciaux pratiquée par l’Union européenne depuis quelques mois, l’accord a été signé le dimanche 30 juin 2019 à Hanoï – celui-ci était en négociations depuis déjà deux ans. Il a notamment pour objectif d’éliminer 99 % des droits de douane, de réduire les barrières réglementaires, d’assurer la protection des indications géographiques et d’ouvrir le marché des services.

Comme les précédents accords, le traité contient une disposition sur le bien-être animal portant l’accent sur la coopération, incluant une assistance technique et le renforcement des capacités pour le développement de standards en la matière. Eurogroup for animals dénonce, là encore, la faiblesse du langage utilisé dans l’accord alors même que le Vietnam est un pays clé pour l’aquaculture et la pêche et une zone à risque pour le trafic d’animaux. L’organisation appelle le Parlement européen à demander à la Commission européenne de mettre pleinement en œuvre cette disposition pour espérer aboutir à des changements législatifs au Vietnam et des progrès à long terme pour les animaux.

Les accords avec Singapour et le Vietnam servent de précédents pour les futurs accords avec les pays membres de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du sud-est), il est donc important qu’ils servent d’exemple. D’autant que le Vietnam ne dispose pas d’une législation développée dans le domaine du bien-être animal et que l’industrialisation croissante du pays génère des inquiétudes. Jusqu’à présent, le Vietnam exporte principalement du poisson, des crustacés et de la peau d’animaux dans l’Union européenne. Il faudrait donc plus qu’une simple promotion du « développement d’une aquaculture durable » telle que prévue dans l’accord pour que le bien-être animal soit garanti sur le long terme.

Néanmoins, le chapitre Commerce et Développement Durable et notamment la partie consacrée à la diversité biologique est notable car elle semble aller plus loin que la plupart des accords précédemment étudiés : le traité « impose » aux Parties d’adopter et de mettre en œuvre des mesures effectives et appropriées pour réduire le trafic illégal d’animaux sauvages comme des campagnes de sensibilisation ou des systèmes de surveillance. Ce langage plus contraignant est appréciable. Une coopération est également prévue pour proposer l’ajout de nouvelles espèces à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

En tout état de cause, même si l’accord prévoit que les Parties doivent respecter les mesures relatives à l’exploitation durable des ressources marines inscrites dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et adhérer aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la FAO en 1995, Eurogroup for animals alerte sur l’absence de mécanisme dans le traité permettant d’assurer la protection des standards européens en matière de bien-être animal et le progrès pour les animaux au Vietnam.

3. Conclusion

En étudiant le contenu des accords et négociations menés plus ou moins discrètement par l’Union européenne, il est inévitable de constater – en dépit de la présence de certaines dispositions symboliques – la faiblesse de l’engagement des négociateurs pour le bien-être animal. Par ailleurs, ce dernier n’est envisagé que sous l’angle purement sanitaire et vétérinaire au sein des négociations internationales. Cette conception est celle partagée plus généralement par la norme européenne, scientifique et managériale (3), dans laquelle le bien-être animal n’occupe finalement qu’une place moindre. La multiplication d’accords de libre-échange doit nécessairement s’accompagner de l’insertion de garde-fous afin d’assurer le respect des engagements européens – rappelons le, minimaux – en la matière. À cet égard, des étiquetages des modes de production explicites, des contrôles renforcés et une diligence de la part du consommateur sont indispensables. Notons que de telles mesures pourraient même potentiellement amener à valoriser certains produits exportés sur le marché européen, telle que la volaille brésilienne. De manière générale, c’est aux négociateurs eux-mêmes de se montrer responsables quant aux pratiques des partenaires commerciaux avec lesquels ils s’entretiennent en refusant quelconque concession mettant à mal le bien-être animal.

Léa Gaudron-Arlon

Alice Di Concetto et Stéphanie Ghislain d’Eurogroup for Animals sont vivement remerciées pour leur relecture et leurs commentaires précieux.

- Le règlement abattage (1099/2009) s’applique aux imports pour des raisons sanitaires lui conférant de facto un effet extraterritorial.

- « Le traité, salué par les milieux d’affaires brésiliens, affole les ONG » Claire Gatinois, Le Monde, numéro du dimanche 30 juin et lundi 1er juillet 2019, p.16

- Management de l’exploitation agricole en adéquation avec les attentes des consommateurs.