Compte rendu de lecture

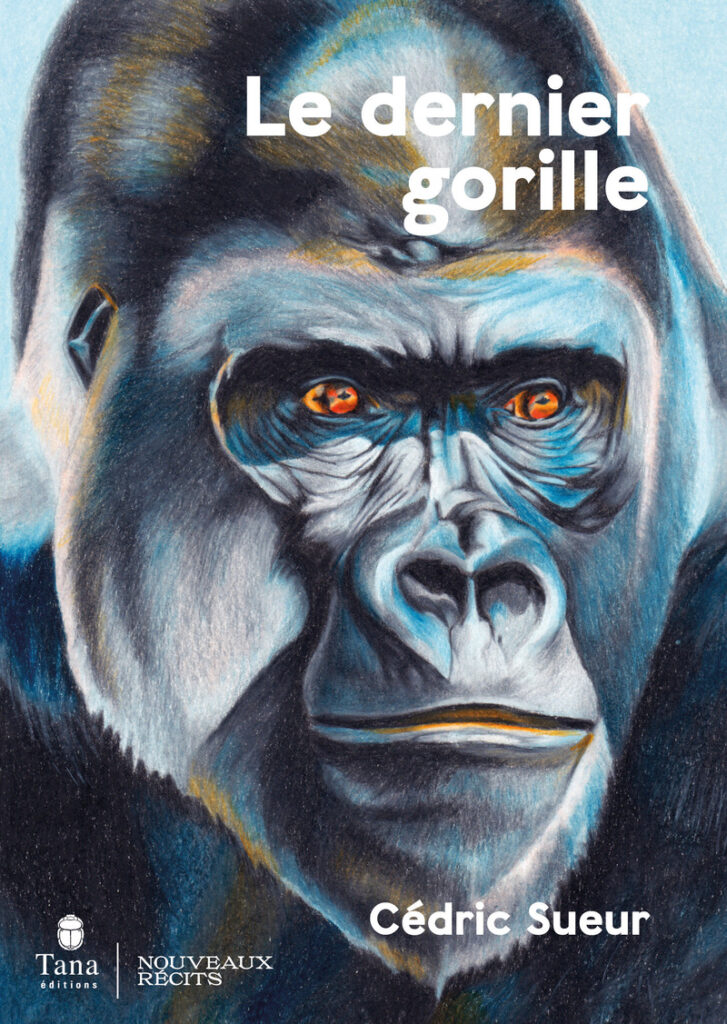

Les questions de la protection animale sont, on le sait, l’objet de nombreuses discussions philosophiques et morales, dont nos colonnes se font volontiers l’écho. A côté de ses multiples activités dans les domaines de l’enseignement et de la protection animale, Cédric Sueur, professeur de primatologie et d’éthologie à l’université de Strasbourg, a aussi choisi de les aborder sur un mode plus littéraire et plus didactique, celui de la fiction. Il nous avait déjà proposé, en 2021, le roman scientifique et policier Kamikaze Saru – Le singe cobaye (voir la revue n°112). Dans cet ouvrage haletant, il mettait en scène des militants japonais de la protection animale, qui, en voulant libérer des macaques prisonniers d’un institut de recherche, amorçaient une passionnante aventure politique et meurtrière.

Voici, avec le présent livre, un nouvel épisode romancé d’éthologie-fiction. Il s’agit cette fois des aventures de Dikembé, un gorille épargné par un dangereux virus qui a détruit une bonne part de l’humanité et des animaux. Nous plongeons donc dans une fiction post-apocalyptique. Dans la jungle, parmi « les appels des grenouilles tropicales et le bruissement des feuilles » (p. 11), Dikembé « était seul et rien n’avait plus d’importance » (p. 11). Les membres de sa famille « avaient vomi, crié et s’étaient tordus de douleur sur le sol » (p. 15). Certains étaient morts d’une étrange maladie, d’autres avaient été massacrés par « les sans-poils […] armés de machettes et de fusils » (p. 16), ces humains qui, eux aussi, succombaient à la « maladie dévastatrice » (p. 23). « Lui avait été infecté mais avait survécu » (p. 28). Mais il devait maintenant affronter les « sans poils affamés qui étaient devenus des prédateurs des gorilles » (p. 37).

Pour ne pas priver le lecteur du plaisir de la découverte, je ne vous raconterai pas ici les détails de l’histoire et de toutes les aventures vécues dans la jungle par Dikembé, devenu seul de son espèce, des aventures souvent entrecoupées de souvenirs de son existence antérieure avec « à ses côtés, Ngomba, sa femelle préférée [qui ] s’affairait délicatement à le toiletter [et avec] leur fils, Nzomi [qui] les observait avec un mélange de curiosité et d’envie, [parmi …] les sons de la forêt […] en une symphonie naturelle, un fond sonore apaisant » (p. 75). Je ne vous décrirai pas les rencontres que le gorille solitaire a pu faire dans sa quête, ni l’amitié transitoire qu’il a pu développer avec un jeune chimpanzé. La jungle restait vivante : « malgré la désolation apparente, […] le chemin était peuplé d’une surprenante variété d’animaux » (p. 138). Dikembé apprit à observer et à mieux connaître l’espèce humaine, les « sans poils », et leur surprenante contradiction existentielle : « ces mêmes créatures, capables de tuer sans pitié, manifestaient donc des comportements et des émotions étonnamment similaires à ceux de son espèce » (p. 143). Humains et gorilles, « deux espèces si différentes et pourtant si proches » (p. 145). Je ne vous conterai pas non plus la fin du roman, plus optimiste que la situation désastreuse du début, puisqu’au spectacle initial de la violence et de la bêtise humaines, qui baigne les premiers chapitres, succède des témoignages d’intelligence et d’empathie (de certains membres) de notre espèce. Le gorille triste et esseulé devient, par sa résistance à la maladie, un espoir thérapeutique pour l’homme et pour les primates.

Les aventures palpitantes de Dikembé sont parsemées de pages du livre écrites en italique et où l’auteur relate ou explique des morceaux de science essentiels et variés : la découverte des gorilles (p. 19), le virus Ebola (p. 31), la viande de brousse (p. 41), l’automédication (p. 51) des gorilles, le travail exemplaire de l’éthologue Dian Fossey (p. 63) pour la connaissance et la protection des gorilles, jusqu’à son assassinat en 1985, la compréhension de la mort (p. 69) par les animaux, la construction des nids (p. 79) pour passer la nuit, l’intelligence des gorilles (p. 87), les relations gorilles-chimpanzés (p. 101), l’adoption (p. 111) d’individus orphelins de la même espèce, la vie sociale des grands singes (p. 121), la consommation d’alcool (p. 133) par les animaux à partir de fruits fermentés, les parentés entre anthropomorphisme et gorillomorphisme (p. 147), la recherche actuelle sur les gorilles (p. 161), la communication gestuelle (p. 173), Koko, la gorille qui parlait la langue des signes (p. 185), l’importance de sauver les gorilles (p. 193), car « sauver et conserver les gorilles en milieu naturel a des répercussions positives y compris pour les sociétés humaines » (p. 195), la recherche biomédicale sur les singes (p. 207), la réintroduction des gorilles (p. 219), et enfin la fin de l’humanité (p. 227). Car toute espèce est soumise à la finitude, mais dans le monde actuel « le plus grand danger pour la biodiversité, c’est … l’être humain » (p. 227), qui doit « d’urgence prendre conscience de [sa] responsabilité envers la planète et tous ses habitants humains et non humains » (p. 228). Cette abondance d’informations nouvelles donnée par les pages en italique, formulées dans un langage particulièrement limpide, fait que le suspense de l’intrigue permet aussi, au passage, un large enrichissement des connaissances et de la réflexion des lecteurs. Avec cette nécessaire conclusion que « tout vivant doit être respecté [et particulièrement les…] êtres sensibles et intelligents » (p. 209).

Un livre passionnant à lire et intellectuellement stimulant, qu’il faut vivement recommander à tous les publics.

Georges Chapouthier