Compte rendu de lecture

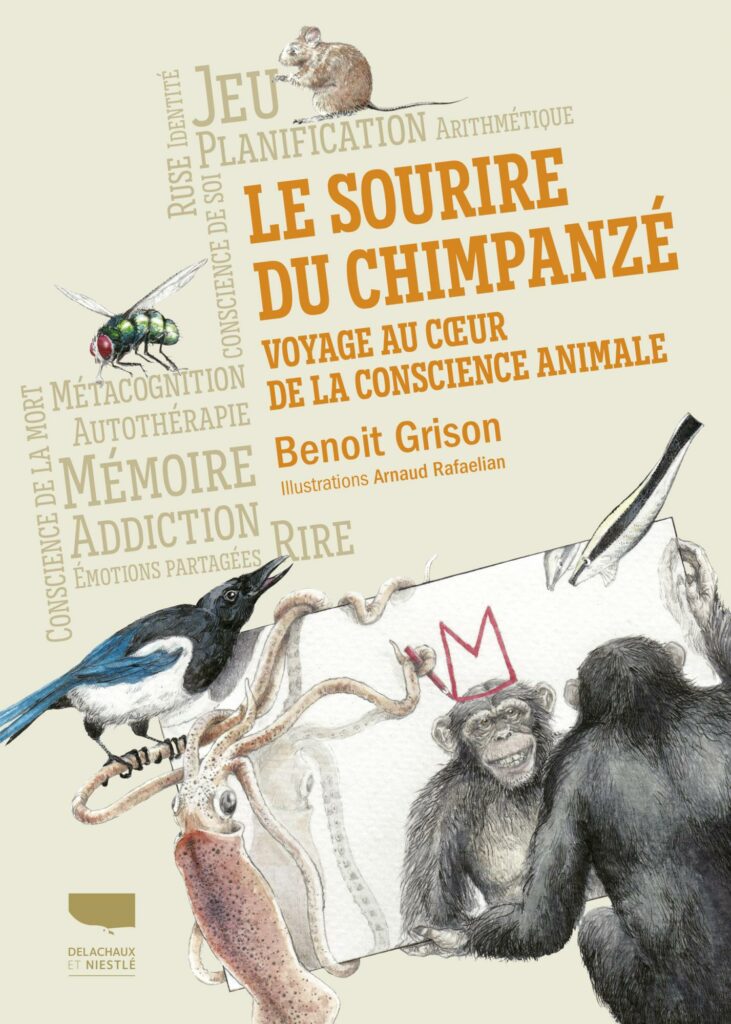

Les progrès de l’éthologie ont amené, ces dernières années, à mieux comprendre le comportement animal, son étonnante complexité et sa parenté fréquente avec le comportement humain. C’est cet ensemble de résultats originaux et parfois surprenants que nous présente, dans le présent ouvrage, dans une écriture très vivante et parmi d’amusantes illustrations, Benoit Grison, enseignant-chercheur en biologie à Orléans et passionné d’animaux.

Une des grandes découvertes de l’éthologie est que beaucoup d’animaux utilisent des outils, une aptitude longtemps considérée comme un privilège de l’espèce humaine. Grison nous rappelle comment les chimpanzés maîtrisent l’utilisation d’outils élémentaires, en confectionnant « de fines baguettes de tailles différentes, calibrées, pour des utilisations distinctes » (p. 34). « Les castors américains et eurasiatiques sont capables d’utiliser spontanément des outils » (p. 22). De même des oiseaux, comme les corbeaux et les perroquets, s’avèrent capables d’innovations techniques dans ce domaine. Ainsi les cacatoès de Goffin « façonnent […] l’équivalent d’un couteau et d’une fourchette en bois » (p. 25). Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie taillent des outils crochus dans les feuilles de palmier pour « extraire des escargots de leur coquille ou bien des termites de leur termitière » (p. 26). On pourrait multiplier les exemples.

Grison décrit aussi les étonnantes capacités de calcul de certains animaux, puisque les éléphants sont « capables d’effectuer des additions simples » (p. 44), que « les coucous […] sont capables de compter la ponte d’autrui » (p. 243) et que même « l’abeille maîtriserait la notion de zéro » (p. 49). Les aptitudes à calculer nous mènent nécessairement à la notion de conscience animale, mentionnée dans le sous-titre du livre. Nous sommes ici bien loin de la célèbre thèse de l’animal-machine de Descartes et de ses successeurs, comme Malebranche. Le fait que certains animaux puissent se reconnaître dans un miroir suggère une forme de conscience de soi-même, même si ce test du miroir rencontre des difficultés chez certains animaux peu visuels, comme les chiens, dont la conscience peut être démontrée par d’autres observations. Quant à la conscience de la mort, même si la question reste au cœur de nombreuses études et encore très controversée, il y a, rappelle avec justesse Grison, chez certains animaux sociaux, « un concept minimal de mort […], la compréhension à terme de l’irréversibilité de cet état de non-fonctionnement » (p. 152).

L’activité consciente suppose l’existence d’une ou plusieurs mémoires et, de fait, les mammifères, les oiseaux, les poissons, et même des mollusques comme les seiches, témoignent de capacités de mémoire très performantes et longtemps sous-estimées. La conscience des animaux s’appuie aussi sur ce qu’on appelle la « théorie de l’esprit », c’est-à-dire la capacité de prévoir les réactions des autres, voire de pratiquer le mensonge pour tromper ses congénères. Grison décrit un grand nombre « des stratégies rusées et du mensonge » (p. 85) qui permettent d’exercer la tromperie d’une manière si poussée que Grison n’hésite pas à parler, à ce sujet, de « machiavélisme animal » (p. 85). À ces aptitudes intellectuelles développées, il faut rattacher la curiosité et l’aptitude au jeu : « la pulsion du jeu et la curiosité sont étroitement liées » (p. 80). L’aptitude au jeu, qui permet à un jeune de mûrir ses futures conduites d’adulte, si elle est particulièrement développée chez les humains, existe dans beaucoup d’espèces animales. Elle a même pu être démontrée chez des insectes comme les bourdons, qui peuvent « s’amuser » à faire rouler gratuitement des billes de bois minuscules « avec ardeur […] ce sans chercher des récompenses pourtant mises à leur disposition » (p. 80). Au-delà du jeu, le rire n’est pas le propre de l’homme puisque, par exemple, les rats qu’on chatouille rient à gorge déployée… dans la gamme des ultrasons. Quant au sourire, qui donne son titre au livre, « il a une tout autre origine évolutive que le rire » (p. 117) et serait un comportement d’apaisement des primates.

La thérapeutique et l’usage des drogues ne sont pas non plus les privilèges de l’homme. Des chimpanzés se soignent avec des « substances pharmacologiques actives, d’authentiques médicaments » (p. 103). En parallèle, divers animaux raffolent de substances psychoactives, comme celles des plants de tabac ou des alcools, jusqu’à développer de véritables addictions. Même les insectes peuvent être des « thérapeutes minuscules » (p. 108) : « on découvre aujourd’hui que diverses espèces d’insectes peuvent employer des produits végétaux, des molécules présentes dans leur milieu, afin de se soigner » (p. 109).

Il n’est pas possible de faire ici, en quelques paragraphes, un résumé des innombrables exemples donnés par Grison des récentes découvertes de l’éthologie, qui constituent un impressionnant corps de connaissances nouvelles sur la complexité de la pensée animale. Nous nous sommes donc limités à quelques considérations essentielles. Mais un tel bilan scientifique, ce constat que les êtres vivants « s’insèrent dans un réseau d’interdépendances dont nous sommes parties prenantes » (p. 177), doit nécessairement nous porter vers des réflexions morales sur l’altérité animale, sur « un respect accru pour les espèces autres » (p. 177).

Georges Chapouthier