Constats et perspectives pour améliorer le bien-être des jeunes veaux

Chaque année, des millions de veaux naissent dans les élevages laitiers français. Leur bien-être durant les premières semaines de vie est aujourd’hui au cœur d’une réflexion partagée entre la filière et les associations de protection des animaux d’élevage, CIWF, LFDA, OABA et WELFARM ; des alternatives existent pour améliorer leurs conditions d’élevage.

La production de lait nécessite la naissance de veaux : une vache doit vêler pour déclencher sa production de lait. Dans les pratiques d’élevages actuelles, les vaches vêlent tous les ans afin de relancer une nouvelle lactation. Chaque année en France, près de 2,8 millions de vaches laitières donnent naissance à environ autant de veaux [1]. Avec environ 23 milliards de litres de lait produits en 2024 [2], la France est le 2e producteur de l’Union européenne, après l’Allemagne, et le 6e producteur à l’échelle mondiale [3].

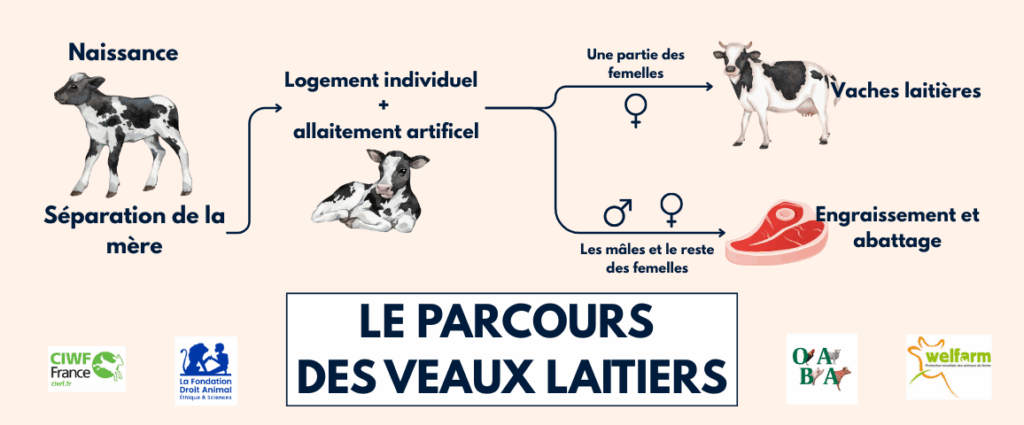

Les veaux nés dans la filière laitière suivent différents parcours : une partie des femelles sont gardées pour le renouvellement des troupeaux laitiers, les autres, ainsi que la quasi-totalité des mâles sont orientés vers la filière viande pour être engraissés, principalement pour la production de viande de veau [4].

Les premières semaines de vie sont déterminantes pour la santé, le développement et le bien-être de ces jeunes veaux. Pourtant, les pratiques prédominantes en élevage laitier sont contraires, à différents égards, au bien-être de ces animaux , alors même que des alternatives existent et sont déjà mises en œuvre avec succès dans certains élevages.

Trois aspects des conditions de vie des jeunes veaux laitiers sont abordés ici, bien que d’autres pratiques peuvent également poser problème, comme l’ébourgeonnage ou l’exportation de ces jeunes animaux et leur transport durant souvent plusieurs jours.

LES ENJEUX DES PREMIÈRES SEMAINES DE VIE DES VEAUX LAITIERS

Séparation de leur mère

Dans la plupart des élevages, les veaux sont séparés de leur mère peu après la naissance, le plus souvent dans les 24 premières heures. Cette pratique s’est développée avec l’intensification des élevages laitiers et vise à optimiser leur rentabilité en réservant la production de lait de la vache à la consommation humaine.

Cette séparation prive le veau de soins maternels essentiels, tels que l’allaitement et le toilettage. Elle génère un état de stress, dont les manifestations comportementales (vocalisations, agitation, …) sont plus ou moins marquées selon l’âge du veau et la durée du contact initial avec sa mère, mais avec des conséquences importantes sur son bien-être. Comme le souligne l’EFSA, une séparation juste après la naissance empêche le veau de bénéficier des effets positifs du contact mère-veau : vitalité, croissance, meilleure résistance aux maladies et développement des compétences sociales [5].

L’incidence de la séparation sur la vache a été beaucoup moins étudiée que pour le veau. Mais le comportement des vaches qui appellent et tentent de se rapprocher de leur veau dont elles viennent d’être séparées laisse peu de doute sur leur mal-être.

Alimentation artificielle

Privés d’allaitement maternel, les veaux sont nourris avec du lait de vache ou des laits de remplacement. La quantité, ainsi que la fréquence et le mode de distribution de l’aliment lacté ont des conséquences importantes sur le bien-être des jeunes veaux laitiers. Les rations quotidiennes équivalent le plus souvent à seulement 10 % du poids de l’animal,alors les veaux allaités par leur mère ingèrent jusqu’à 13 % de leur poids en un repas et 20 % de leur poids en une journée [6]. Dans ces conditions, les veaux souffrent d’un état de faim prolongé [5].

De surcroît, afin de réduire le travail dédié à l’alimentation des veaux, seulement 1 ou 2 repas leur sont distribués par jour * [6]. Cette pratique ne respecte aucunement le rythme spontané d’alimentation des jeunes veaux, puisqu’ils tètent leur mère 5 à 10 fois par jour durant leurs premières semaines de vie [5]. Si le nombre de tétées quotidiennes diminue progressivement, les veaux plus âgés tètent au moins 3 fois par jour tant que leur mère produit du lait.

Enfin, le mode de distribution de l’aliment lacté contribue au fait que le veau n’atteigne pas l’état de satiété et est un facteur majeur du développement de troubles du comportement [6]. Donné dans un seau avec ou sans tétine, le lait (entier ou de remplacement) est consommé beaucoup plus rapidement que si le veau tétait au pis et, même avec une tétine, le besoin de succion n’est pas entièrement satisfait. Des comportements de succion redirigés vers des éléments de l’environnement, ou vers des parties du corps de congénères, sont des troubles du comportement fréquents. Par ailleurs, les modes de distribution les plus répandus empêchent le veau d’adopter la posture naturelle de tétée, ce qui peut être à l’origine de troubles digestifs qui affectent sa santé, et donc son bien-être.

* L’arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux stipule pourtant que les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour.

Isolement en cases individuelles

Après la séparation d’avec leur mère, environ 85 % des veaux laitiers en France sont placés seuls dans de petites cases individuelles pendant leurs premières semaines de vie. Pour justifier cette pratique, la profession met en avant le contrôle de la prise alimentaire quotidienne des veaux, ainsi que la réduction des risques de transmission par les autres veaux de maladies (ex : diarrhées, maladies respiratoires).

La réglementation européenne n’impose le logement collectif qu’à partir de l’âge de 8 semaines. En France, la majorité des éleveurs mettent leurs veaux en groupe à l’âge de 3 à 4 semaines et une partie peuvent aller jusqu’à 8 semaines (données non recensées clairement par la profession). Cette mise en groupe à 3 ou 4 semaines concerne uniquement les veaux femelles destinées au renouvellement du troupeau, puisque les veaux non gardés (mâles et femelles) quittent l’exploitation laitière dès 2 à 3 semaines d’âge pour des ateliers d’engraissement dans lesquels ils sont de nouveau détenus en cases individuelles jusqu’à leur huitième semaine le plus souvent. Ainsi, plus de huit veaux laitiers sur dix passent leurs premières semaines de vie isolés dans de petites cases dans leur élevage de naissance.

Il existe différents modèles de cases individuelles (à l’intérieur d’un bâtiment, à l’extérieur avec ou sans courette), mais toutes privent le veau de la possibilité de se mouvoir librement, d’interagir avec son environnement physique et social et de satisfaire des besoins comportementaux essentiels pour son bien-être.

Durant ses premières heures de vie, le veau n’a de contact qu’avec sa mère, mais dès que celle-ci rejoint le troupeau, il élargit ses interactions à d’autres congénères, prioritairement à d’autres veaux du même âge. Il fait ses premières expériences sociales sous la protection de sa mère et développe rapidement des liens affiliatifs avec d’autres veaux. Ces interactions sociales précoces (proximité spatiale, flairage, contacts tactiles, jeux…) sont essentielles pour l’acquisition des compétences sociales nécessaires à la vie en troupeau.

Dans les cases individuelles, ce besoin d’interactions sociales ne peut être satisfait, bien que la réglementation en vigueur exige que les cases soient pourvues de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux. Lorsque cette obligation est respectée, ce qui est loin d’être toujours le cas, les contacts tactiles avec le voisin de case à travers la paroi sont insuffisants pour une interaction sociale complète et ne peuvent répondre aux besoins sociaux du veau.

Dans cet espace réduit, qui ne permet souvent même pas au veau de se déplacer de trois pas, toute motivation d’exploration, de fuite face à un stimulus perçu comme aversif, ou encore de jeu est immédiatement contrariée. Ces situations répétées de frustration induisent des émotions négatives et un état de mal-être.

Couplée à l’isolement social, la restriction de mouvement maintient le jeune veau dans un environnement hypo-stimulant, cela conduit à l’ennui et est préjudiciable, entre autres, à son développement comportemental et au développement de ses capacités cognitives [5].

Les veaux nés dans les exploitations laitières vivent donc leurs premières semaines dans des conditions qui génèrent de nombreuses frustrations et stress, sans suffisamment d’opportunités d’éprouver des émotions positives. Les veaux sont privés du lien maternel sécurisant et indispensable à leur bon développement psychique et comportemental, nourris d’une manière qui ne respecte pas tous leurs besoins physiologiques et comportementaux, sans possibilité d’interagir librement avec des congénères et de développer des liens sociaux, soumis à une restriction de mouvement qui empêche l’expression de comportements essentiels pour leur bien-être [5].

DES ALTERNATIVES POSSIBLES

Des solutions existent pour élever les jeunes veaux laitiers dans des conditions plus conformes à leurs besoins. Elles sont déjà mises en œuvre par certains éleveurs, et ont fait leurs preuves quant à leurs bénéfices pour les veaux et leur fiabilité pour les éleveurs.

Élevage avec la mère ou une nourrice

Dans certains élevages, les veaux restent auprès de leur mère ou sont confiés à une vache nourrice . Le recours à des vaches nourrices nécessite une vigilance particulière lors de la phase de l’adoption des veaux, mais aussi une attention à la santé de ces vaches auxquelles sont confiés plusieurs jeunes. L’élevage avec leur mère ou avec une nourrice permet aux veaux d’exprimer les comportements propres à leur espèce et à leur âge. Ils peuvent téter librement plusieurs fois par jour, recevoir des soins maternels et, selon les cas, interagir avec d’autres veaux ou d’autres adultes que leur mère ou leur nourrice. Les bénéfices pour les veaux sont évidents sur le plan comportemental et les études montrent également des bénéfices pour leurs performances zootechniques : meilleure santé, croissance plus régulière, moins de troubles liés au sevrage, et état émotionnel plus positif [6].

Amélioration des pratiques d’alimentation

En l’absence d’allaitement par la mère ou par une nourrice, les pratiques d’alimentation prédominantes peuvent et doivent être améliorées afin de mieux respecter les besoins des veaux [5 et 6]. Les principales améliorations portent à la fois sur des aspects quantitatifs et qualitatifs de l’alimentation des veaux. Il s’agit en particulier :

- d’augmenter le nombre de repas quotidiens, pour s’approcher de la fréquence naturelle de tétées [5 et 6].

- d’augmenter les volumes de lait distribués (jusqu’à 20 % du poids vif) pour prévenir la faim [5 et 6]

- de garantir l’accès à de l’eau, l’ingestion de lait ne couvrant pas tous les besoins du veau en eau [5 et 6]

- de fournir du lait via tétines à faible débit afin d’augmenter le temps d’ingestion [7]

- d’utiliser des seaux à tétine ou autres dispositifs qui permettent la position naturelle de tétée du veau [16]

- de laisser des tétines non nutritives (sans lait) à disposition des veaux en dehors des heures de buvée [6]

- de fournir aux veaux, dès l’âge de 2 semaines, du fourrage à fibres longues, tel que du foin, pour permettre la rumination et garantir un apport de fer [5 et 16].

Ces mesures permettent de mieux satisfaire les besoins des jeunes veaux, tant sur le plan comportemental que physiologique, et contribuent ainsi à réduire les facteurs de risques des troubles digestifs et des comportements oraux anormaux, tels que les succions croisées.

Logement en groupe dès les premiers jours de vie des veaux

Le logement des veaux en petits groupes dès leurs premiers jours de vie est une alternative aux cases individuelles qui améliore considérablement leur qualité de vie et qu’il est urgent de développer. La recherche scientifique, dont les récents travaux de l’EFSA sur le bien-être des veaux, a largement démontré les bénéfices du logement collectif précoce pour les veaux qui ne sont pas laissés avec leur mère ou une nourrice [5 et 8]. En outre, les retours d’expérience sur cette pratique, en France ou à l’étranger, témoignent d’un réel intérêt de la part des éleveurs qui lui reconnaissent des avantages en dépit des craintes qu’elle peut susciter [8].

Le logement en groupe précoce permet :

- d’offrir aux veaux une surface totale utilisable plus importante ; les veaux ont ainsi une plus grande liberté de mouvement et la possibilité d’exprimer une plus grande diversité de comportements [5] ;

- de répondre aux besoins de contacts sociaux des veaux, et ainsi de respecter le caractère grégaire de l’espèce [5 et 9] ;

- de réduire les facteurs de stress, et donc l’impact négatif de ce dernier sur la perception par le veau de certaines situations [5, 10 et 11], notamment lors du sevrage;

- donner aux veaux l’opportunité d’acquérir plus rapidement des compétences sociales, et d’être ainsi moins craintifs et plus adaptables vis-à-vis de ses congénères [5 et 12];

- de favoriser le développement des capacités d’apprentissage et d’adaptation des veaux [5 et 12].

Le logement en groupe précoce a donc des bénéfices immédiats, qui se traduisent par une meilleure qualité de vie des veaux comparé à ceux élevés en cases individuelles, mais il a également des bénéfices à moyen et long termes, en permettant une plus grande diversité d’expériences et ainsi le développement des compétences sociales et cognitives. Ainsi, à titre d’exemples : des veaux logés par deux ont un niveau d’ingestion de concentrés plus élevé, pré-et post-sevrage, que leurs congénères en case individuelle, sous l’effet de la facilitation sociale, et ont un gain de poids supérieur [13 et 14] ; le temps d’approche d’un congénère non familier est moindre chez des veaux ayant eu très tôt des expériences sociales grâce au logement en groupe précoce, comparé à des veaux élevés seuls [11] ; la plus grande flexibilité cognitive des veaux élevés en groupe a notamment été démontrée par des tests d’apprentissage inversé [12]…

Ce mode de logement présente également des avantages pour les éleveurs. Il offre en particulier la possibilité de rationaliser et d’optimiser le temps consacré aux soins des veaux [8]. Par exemple, à nombre de veaux équivalent, la charge de travail pour le nettoyage des cases collectives (curage, paillage…) est moindre que pour des cases individuelles [8]. La mécanisation du travail d’entretien est aussi plus facilement envisageable [8]. Par ailleurs, le logement en groupe peut faciliter l’observation des veaux [8] ; en effet, logés dans un espace plus grand, les veaux sont plus mobiles ce qui facilite l’observation de l’ensemble de leur corps, de leurs postures et plus généralement de leur comportement, ainsi que sa comparaison avec celui des autres veaux, et permet ainsi de détecter plus facilement certains problèmes de santé ou une faiblesse.

Comme cela est souligné dans la note de synthèse de la concertation sur le logement collectif précoce des veaux menée entre les ONG et l’interprofession de la filière laitière (CNIEL), plusieurs points de vigilance doivent être pris en compte afin que les veaux bénéficient de tous les bienfaits du logement en groupe précoce d’une part et, d’autre part, afin de sécuriser l’efficacité de ce mode de logement pour la réussite et la satisfaction de l’éleveur.

Bien entendu, les bonnes pratiques recommandées pour la santé et la croissance des veaux (prise de colostrum, qualité des paramètres d’ambiance, suivi sanitaire rigoureux…) [15] valent quel que soit le mode de logement, individuel ou en groupe.

Au-delà de ces bonnes pratiques de portée générale, certaines spécificités du logement en groupe précoce méritent une attention particulière afin de prévenir au mieux d’éventuelles difficultés. Il s’agit en particulier du nombre de veaux par case, puisque au-delà de 7 veaux les risques sanitaires liés à la transmission de pathologies peuvent augmenter, mais aussi de l’anticipation des arrivées et départs des veaux afin de constituer des groupes qui ne seront pas, ou exceptionnellement, remaniés, des mesures à prendre pour réduire les facteurs de risque des succions croisées (mode d’alimentation, niveau de stimulation,..), ou encore de la surveillance du bon apprentissage de la buvée durant les premiers jours.

Conclusion

La situation des jeunes veaux laitiers dans les exploitations laitières pose de sérieux problèmes, car leurs besoins biologiques ne sont pas satisfaits par les pratiques actuelles. Des initiatives en faveur d’alternatives favorables au bien-être des veaux se développent et doivent être soutenues. Pour encourager et soutenir les changements de pratiques, l’accompagnement des éleveurs est indispensable. La filière laitière s’est déjà distinguée par sa volonté de maintenir des pratiques respectueuses des animaux, comme le pâturage des vaches laitières. Elle se doit également d’accorder une attention particulière aux veaux, sans lesquels elle n’existerait pas, et de faire évoluer leur condition. Le travail accompli dans le cadre de la concertation avec l’interprofession laitière (CNIEL) sur le logement précoce des veaux en groupe, ainsi que les actions identifiées pour soutenir les changements de pratiques en faveur de ce mode de logement, constituent un premier pas dont nous nous réjouissons, et qui doit être suivi par la mise en œuvre des actions annoncées.

Bibliographie

[1 ] FranceAgriMer, 2025. Fiche filière – Lait de vache. In : FranceAgriMer [En ligne]. Disponible sur : <https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/fiche-filiere-lait-de-vache>.

[2] CNIEL, 2025. L’Economie laitière en chiffres – Edition 2025. Disponible sur : <https://presse.filiere-laitiere.fr/assets/elec25-web-1806-pdf-13b3a-ef05e.html>.

[3] Commission Européenne, 2024. Lait et produits laitiers [En ligne]. Date de consultation : 11/08/2025. Disponible sur : <https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/milk-and-dairy-products_fr>.

[4] Chotteau, P., Berruyer, M., Blanquet, I., Buczinski, B., Gerardin, A., Matras, C., Monniot, C., You, G., Fossaert, C., Guy, F., Le Gall, A., Bastien, D., 2021. Valorisation des veaux laitiers : comparaison dans 10 pays. Idele. 523. Disponible sur : <https://idele.fr/detail-article/valorisation-des-veaux-laitiers-comparaison-dans-10-pays>.

[5] Nielsen, S.S., Alvarez, J., Bicout, D.J., Calistri, P., Canali, E., Drewe, J.A., Garin-Bastuji, B., Gonzales Rojas, J.L., Gortazar Schmidt, C., Herskin, M., Michel, V., Miranda Chueca, M.A., Padalino, B., Pasquali, P., Roberts, H.C., Spoolder, H., Stahl, K., Velarde, A., Viltrop, A., Jensen, M.B., Waiblinger, S., Candiani, D., Lima, E., Mosbach-Schulz, O., Van der Stede, Y., Vitali, M., Winckler, C., 2023. Welfare of calves. EFSA Journal, [En ligne] volume 21, n° 3. p. e07896. Disponible sur : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2023.7896>.DOI : 10.2903/j.efsa.2023.7896

[6] Veissier, I., Brunet, V., Pomiès, D., Mounaix, B., Littlejohn, C., Le Gall-Ladeveze, C., GARY, F., 2024. Replay du Webinaire CARE 4 DAIRY. In : SlideShare [En ligne]. Disponible sur : <https://fr.slideshare.net/slideshow/replay-du-webinaire-care-4-dairy-25-mars-2024/267088984>.

[7] De Passillé, A.M., 2001. Sucking motivation and related problems in calves. Applied Animal Behaviour Science, [En ligne] volume 72, n° 3. p. 175‑187. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168159101001083>.DOI : 10.1016/S0168-1591(01)00108-3

[8] Brocard, V., Le Guénic, M., Mirabito, L., Gaudillière, N., Launay, A., 2025. Replay du Webinaire#1 du projet COLOCAVO [En ligne]. Disponible sur : <https://idele.fr/colocavo/publications/detail?tx_atolidelecontenus_publicationdetail[action]=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail[controller]=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail[publication]=23442&cHash=4c6cf297c9b778ad6e6d6237df7a6e3c>.

[9] Ede, T., Weary, D.M., Von Keyserlingk, M.A.G., 2022. Calves are socially motivated. JDS Communications, [En ligne] volume 3, n° 1. p. 44‑48. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2666910221001654>.DOI : 10.3168/jdsc.2021-0132

[10] Bučková, K., Špinka, M., Hintze, S., 2019. Pair housing makes calves more optimistic. Scientific Reports, [En ligne] volume 9, n° 1. p. 20246. Disponible sur : <https://www.nature.com/articles/s41598-019-56798-w>.DOI : 10.1038/s41598-019-56798-w

[11] De Paula Vieira, A., De Passillé, A.M., Weary, D.M., 2012. Effects of the early social environment on behavioral responses of dairy calves to novel events. Journal of Dairy Science, [En ligne] volume 95, n° 9. p. 5149‑5155. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022030212005309>.DOI : 10.3168/jds.2011-5073

[12] Meagher, R.K., Daros, R.R., Costa, J.H.C., Von Keyserlingk, M.A.G., Hötzel, M.J., Weary, D.M., 2015. Effects of Degree and Timing of Social Housing on Reversal Learning and Response to Novel Objects in Dairy Calves (GP Lahvis, Éd.). PLOS ONE, [En ligne] volume 10, n° 8. p. e0132828. Disponible sur : <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0132828>.DOI : 10.1371/journal.pone.0132828

[13] Costa, J.H.C., Meagher, R.K., Von Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M., 2015. Early pair housing increases solid feed intake and weight gains in dairy calves. Journal of Dairy Science, [En ligne] volume 98, n° 9. p. 6381‑6386. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022030215004944>.DOI : 10.3168/jds.2015-9395

[14] Costa, J.H.C., Von Keyserlingk, M.A.G., Weary, D.M., 2016. Invited review: Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health. Journal of Dairy Science, [En ligne] volume 99, n° 4. p. 2453‑2467. Disponible sur : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022030216001405>.DOI : 10.3168/jds.2015-10144

[15] CAPDEVILLE, J., 2014. Des veaux laitiers en bonne santé – Moins d’antibiotiques avec de bonnes pratiques d’élevage et des nurseries performantes. [En ligne]Disponible sur : <https://idele.fr/detail-ouvrage/des-veaux-laitiers-en-bonne-sante>.

[16] CARE4DAIRY, 2024. Bien-être des veaux. Disponible sur : <https://care4dairy.eu/fr/knowledge_base/bien-etre-du-veau/>.